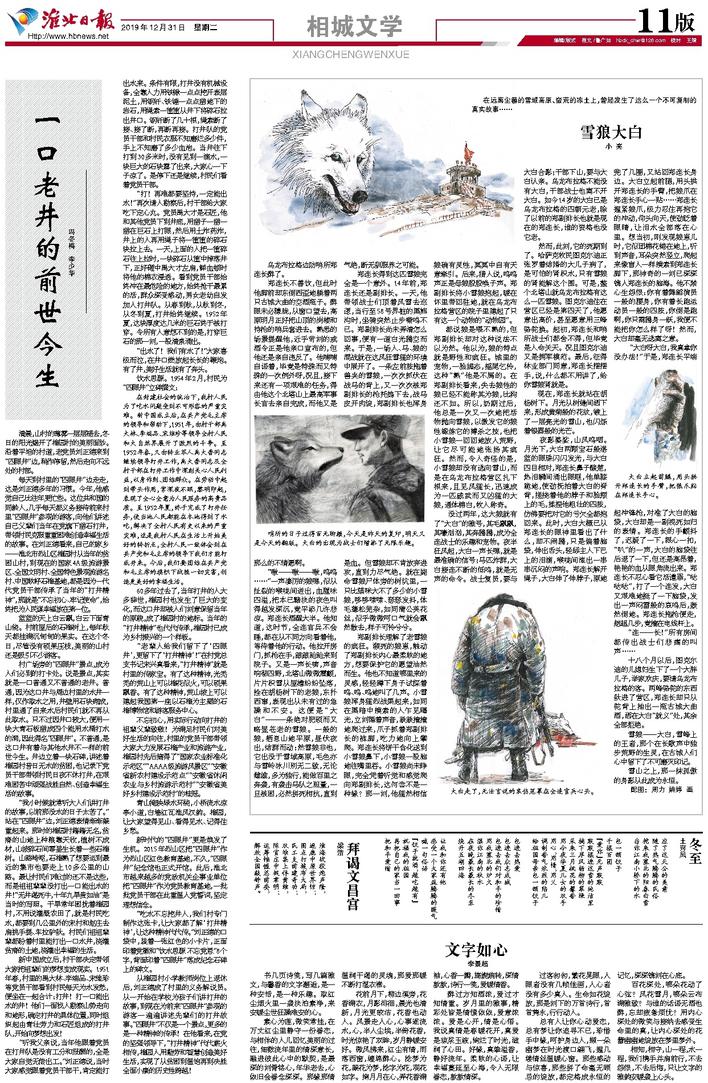

雪狼大白

小 亮

乌龙布拉格边防哨所郑连长醉了。

郑连长不善饮,但此时他脚前却东倒西歪地躺着两只古城大曲的空酒瓶子。醉眼未必朦胧,从窗口望去,高原明月正好把山顶的岗楼和持枪的哨兵套进去。熟悉的场景提醒他,近乎苛刻的戒酒令正是他亲口宣布的,但他还是亲自违反了。他喃喃自语着,毕竟是特殊而又特殊的一次例外呀,况且,接下来还有一项艰难的任务,得由他这个北塔山上最高军事长官去亲自完成,而他又是那么的不情愿啊。

“嗷——嗷——嗷,呜呜……”一声凄厉的狼嗥,似从扯裂的喉咙间迸出,血腥味四溢,把本已黯淡的夜色叫得越发深沉,竟平添几许悲凉。郑连长酒醒大半。他知道,这时节,全连官兵不会睡,都在从不同方向看着他,等待着他的行动。他拉开房门,抓枪在手,踉踉跄跄来到院子。又是一声长啸,声音响彻四野,北塔山微微震颤,片片积雪从屋檐纷纷坠落,拴在胡杨树下的老狼,东扑西窜,表现出从未有过的急躁和不安。这便是“大白”——一条绝对肥硕而又略显苍老的雪狼。一般的狼,栖息山地平原,昼伏夜出,结群而动;然雪狼非也,它出没于雪域高原,毛色亦与雪岭冰川别无二致,无论雌雄,多为独行,能做百里之奔袭,有袭击马队之胆量,一旦被困,必然拼死相抗,直到气绝,断无驯服养之可能。

郑连长得到这匹雪狼完全是一个意外。14年前,郑连长还是副排长。一天,他带领战士们顶着风雪去巡逻,当行至58号界桩的黑熊沟时,坐骑突然止步嘶鸣不已。郑副排长尚未弄清怎么回事,便有一道白光腾空而来。于是,一场人、马、狼的混战就在这风狂雪猛的环境中展开了。一条左前肢拖着兽夹的雪狼,一次次抓伏在战马的背上,又一次次被郑副排长的枪托捣下去,战马皮开肉绽,郑副排长也浑身是血。但雪狼却不肯放弃进攻,直到力尽气绝。就在毙命雪狼尸体旁的树坑里,一只比猫咪大不了多少的小雪狼,哆哆嗦嗦、瑟瑟发抖,体毛蓬松芜杂,如同蒲公英花丝,似乎微微呵口气就会飘然散去,样子可怜兮兮。

郑副排长理解了老雪狼的疯狂。濒死的狼崽,触动了郑副排长内心最柔软的地方,想要保护它的愿望油然而生。他也不知道哪里来的灵感,轻轻蹲下身子试探着呜、呜、呜地叫了几声。小雪狼浑身猛烈战栗起来,如同在黑暗中摸索的人乍见曙光,立刻循着声音,跌跌撞撞地爬过来,爪子抓着郑副排长的裤脚,吃力地向上攀爬。郑连长将饼干含化送到小雪狼鼻下,小雪狼一股脑地往嘴里吞。小雪狼尚未睁眼,完全凭着听觉和感觉爬向郑副排长,这何尝不是一种缘?那一刻,他猛然相信狼确有灵性,冥冥中自有天意牵引。后来,猎人说,呜呜声正是母狼殷殷唤子声。郑副排长将小雪狼抱起,暖在怀里带回驻地,就在乌龙布拉格营区的院子里建起了只有这一个动物的“动物园”。

都说狼是喂不熟的,但郑副排长却对这种说法不以为然。他以为,狼的特点就是野性和疯狂。城里的宠物,一脸媚态,摇尾乞怜,这种“熟”他是不屑的。在郑副排长看来,失去狼性的狼已经不能称其为狼,比狗还不如。所以,奶期过后,他总是一次又一次地把活物抛向雪狼,以激发它的狼性锻炼它的搏杀之技,也把小雪狼一回回地放入荒野,让它尽可能地张扬其疯狂。然而,令人奇怪的是,小雪狼却没有逃向雪山,而是在乌龙布拉格营区扎下根来,且见风猛长,迅速成为一匹威武而又凶猛的大狼,通体棉白,牧人称奇。

没过两年,这大狼就有了“大白”的雅号,其毛飘飘,其嚎汹汹,其奔腾腾,成为全连战士的乐趣和宠物。夜半狂风起,大白一声长嗥,就是最准确的信号;马匹炸群,大白接连不断的低鸣,就是无声的命令。战士复员,要与大白合影;干部下山,要与大白认亲。乌龙布拉格不能没有大白,干部战士也离不开大白。如今14岁的大白已是乌龙布拉格的四朝元老,除了以前的郑副排长也就是现在的郑连长,谁的资格也没它老。

然而,此刻,它的死期到了。哈萨克牧民图克尔迪正张罗着结婚的大儿子病了,是可怕的肾积水,只有雪狼的肾能解这个围。可是,整个北塔山就乌龙布拉格有这么一匹雪狼。图克尔迪住在营区已经是第四天了,他愿意出高价,甚至愿意用三峰骆驼换。起初,郑连长和哨所战士们都舍不得,但毕竟是人命关天。况且图克尔迪又是拥军模范。最后,征得林业部门同意,郑连长摆摆手,说,什么都不用讲了,给你雪狼肾就是。

现在,郑连长就站在胡杨树下。月光从树缝间洒下来,形成黄菊般的花纹,镀上了一层亮光的雪山,也闪烁着银器般的光芒。

夜影婆娑,山风呜咽。月光下,大白两颗宝石般湛蓝的眼珠闪闪发光,与大白四目相对,郑连长鼻子酸楚,热泪瞬间涌出眼眶,他单膝跪地,使劲抚拍着大白的脊背,搓挠着他的脖子和脸颊上的毛,揉捏他粗壮的四肢,仿佛要把对它的亏欠全都抱回来。此时,大白大概已从郑连长的眼神里看出了什么,却不闹腾,只是偏着脑袋,伸出舌头,轻舔主人下巴上的泪滴,喉咙间滚出一串串沉闷的声响。郑连长解开绳子,大白伸了伸脖子,原地兜了几圈,又站回郑连长身边。大白立起前腿,用头拱开郑连长的手臂,把狼爪在郑连长手心一贴……郑连长握紧狼爪,极力忍住再抱它的冲动,仰头向天,使劲眨着眼睛,让泪水全部落在心里。想当初,刚发现狼崽儿时,它似团棉花蜷在地上,听到声音,耳朵突然竖立,爬起来像盲人一样摸索到郑连长脚下,那神奇的一刻已深深镌入郑连长的脑海。他不禁心生怨恨:你有着舞蹈演员一般的腰身,你有着长跑运动员一般的四肢,你倒是跑啊,你只需腾身一跃,我便不能把你怎么样了呀!然而,大白却毫无逃离之意。

“大白呀大白,我真拿你没办法!”于是,郑连长平端起冲锋枪,对准了大白的脑袋,大白却是一副视死如归的表情。郑连长的手颤抖了,迟疑了一下,狠心一扣,“叭”的一声,大白的脑袋往后退了一下,但还是高昂着,艳艳的血从眼角流出来。郑连长不忍心看它活遭罪,“哒哒哒”,打了一个连发,大白又艰难地挺了一下脑袋,发出一声闷雷般的哀鸣后,轰然倒地。郑连长拖枪便走,趔趄几步,竟撞在电线杆上。

“连——长!”所有房间都传出战士们悲痛的叫声……

十八个月以后,图克尔迪的儿媳妇生下了一个大胖儿子,举家欢庆,要请乌龙布拉格的客。两峰骆驼的东西驮进了营区,郑连长却只从驼背上抽出一瓶古城大曲酒,洒在大白“就义”处,其余全部拒绝。

雪狼——大白,雪峰上的王者,那个在长歌声中独步荒野的生灵,在古城人们心中留下了不可磨灭印记。

雪山之上,那一抹孤傲的身影从此成为永恒。

配图: 周力 婉婷 画